2022.12.12

イベントチラシをデザインする場合には、開催日やセール日などの日付を入れることになります。この日付の文字組みをどうするか、一度整理してみようというのが今回の記事です。

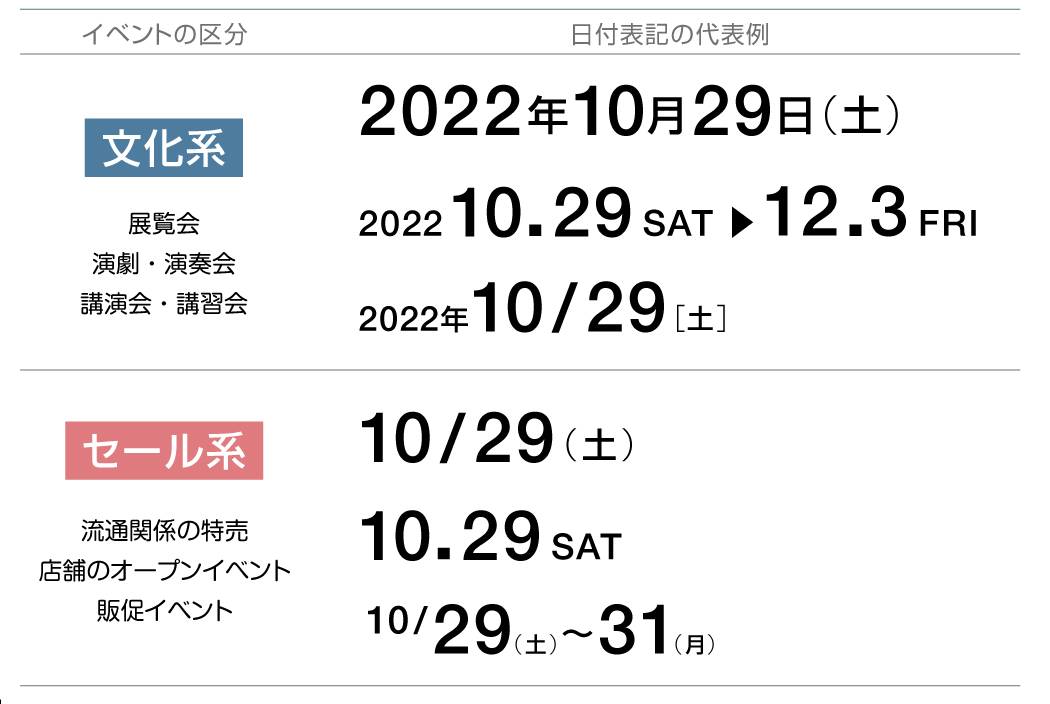

文化系とセール系

イベントチラシも多種多様で、そのままでは整理しにくいので、まず、イベントを「文化系イベント」と「セール系イベント」に分けてみます。

文化系イベントの代表格は展覧会。それから演劇や講演会など、いわゆる文化にまつわるイベントですね。

一方、セール系は文字どおり流通関係の特売セールを始め、他にも販促イベントなど、こちらも多岐にわたります。

もちろん、フリーマーケットやマルシェのように、簡単に分類しにくいイベントもあるのですが、何らかの尺度があった方が考えやすいので、このように分けることにします。

では、イベントのタイプごとに、日付表記の傾向を見ていきます。

文化系の日付表記

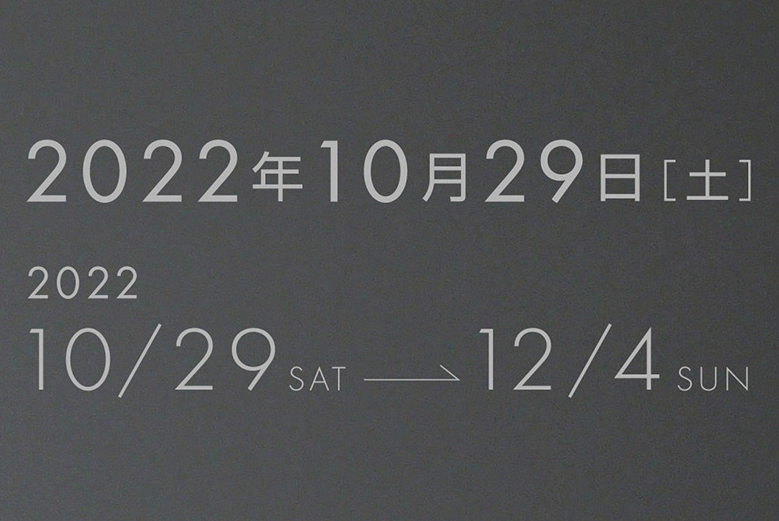

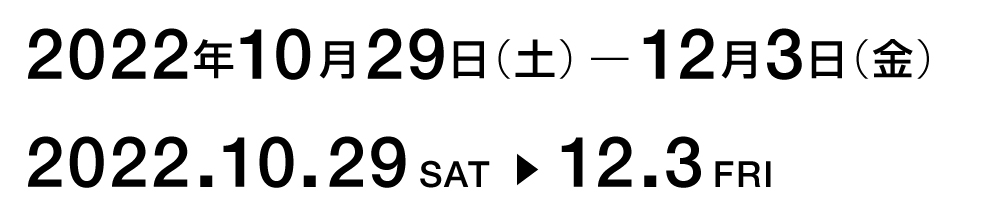

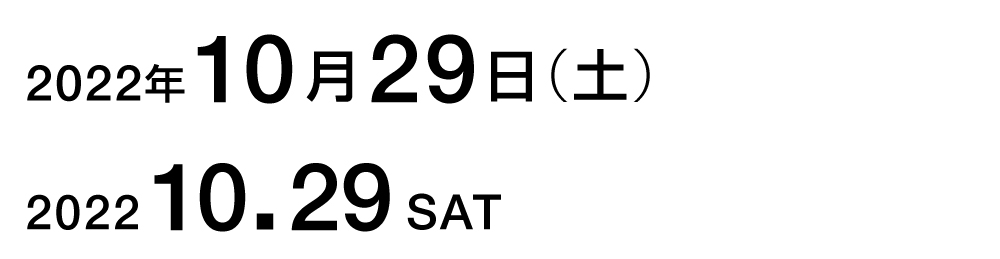

まず、展覧会のチラシやポスターでよく使われる例から。展覧会の場合、1日限りということはほとんどないため、期間で表記されるのが一般的です。

数字以外の部分は縮小されたりしますが、全体的にほぼ同じ文字の大きさ。幅広のスペースは取るものの、日付自体の主張は強くないので、紙面全体のバランスを崩しにくい文字組みだと思いますね。

それから、年月日に漢字を使うと「読ませる」という感じになって、重みのある雰囲気に。逆にピリオドで区切ると、数字がパッと目に入ってくる。このあたりは表記を考える上でのひとつのポイントかも。

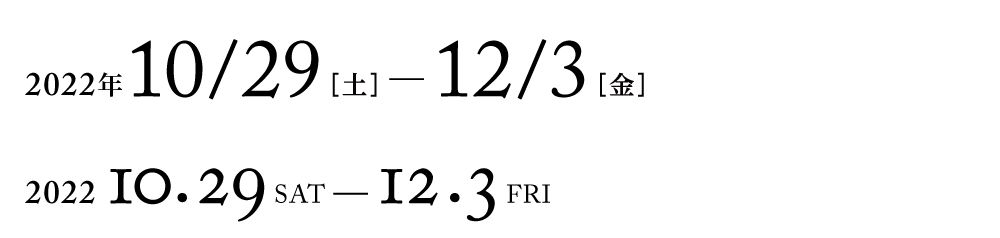

開始日と終了日を繋ぐ記号も色々です。上図では、ダッシュと三角形を使っていますが、不等号記号(>)や矢印を使っている例もあります。

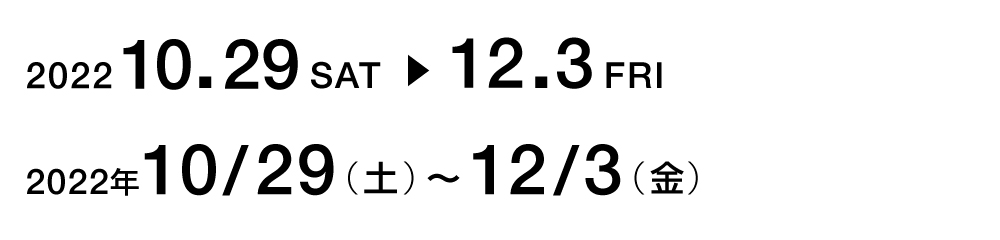

月日を目立たせたい場合、こんな感じで年の表示を小さくするパターンも。ただ、文字の大きさにメリハリが付く分、主張も少し強くなるので、落ち着いた紙面に入れるときは注意が必要でしょう。

それから個人的な意見ですが、日付の区切りにスラッシュ(/)や波ダッシュ(〜)を使うと、ややカジュアルに寄った方向、あるいはセールっぽい雰囲気が漂うなあ、という感じはします。フォントなどで、ひと工夫が必要かもしれません。

演奏会や講演会は1日限りの会期が多いので、年を小さくして月日を強調することが多いですね。あと、日付全体も大きめに入れる傾向が強い。

大体、会期が短くなるほど、月日や日を強調する方向になります。展覧会などは数ヶ月かけてお客さんに来てもらうわけですが、1日限りのイベントはその日しか集客できないので、「年よりも月日や日を目立たせたい」という力学が働く傾向にあります。

どういうフォントを使うかについては、紙面全体のテイストとの兼ね合いでしょう。全体と調和させる方向もあれば、逆に日付をアクセントにする例も見受けられます。その上で、2点だけ気付いたことを。

図の上はフォントにAdobe Caslon Proを用いた例。文化系でスラッシュを使う場合はセリフ系の書体が使われることが多いようです。品のある感じになりますね。

図の下は同じAdobe Caslon Proでも、オールドスタイルの数字を用いた例。オールドスタイルの日付表記もちょくちょく見かけます。いわゆる「雰囲気がある」のに加えて、動きが出てくる感じでしょうか。

全体的な傾向としては、セール系に比べると、文化系の日付表記はある程度のニュアンスが重視されますね。

セール系の日付表記

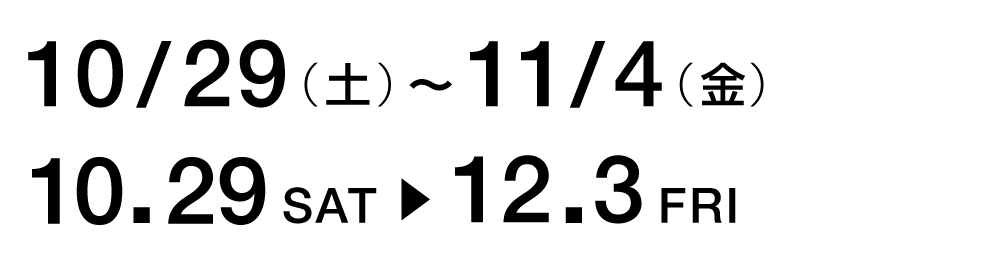

セール系のイベントチラシの特徴は、告知から実施までが短いこと。数日からせいぜい数週間ぐらいではないでしょうか。そのため、わざわざ年の表示を入れない方が多数派です。

セール系は、読ませるよりも、パッと目に入ることを重視するので、年が入ると、どうしても煩わしい感じになるんですね。そのあたりも年を省く理由だと思います。

また、伝わりやすさ重視の紙面になることが多いので、曜日も漢字表記が主流。アルファベット表記にするのは、ファッション系やマルシェ系など、比較的若い人たち向けではないでしょうか。

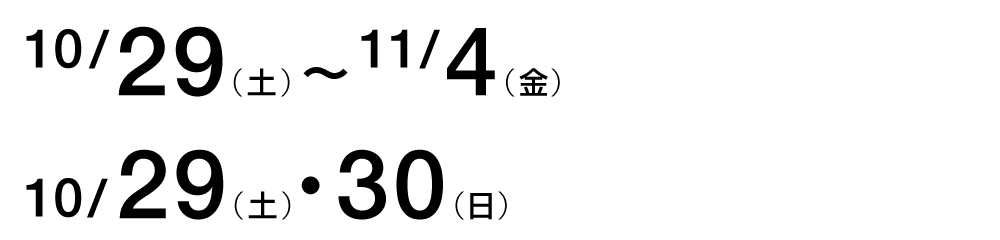

月を小さくして、日を大きく目立たせるのも、折込チラシなどに多いパターン。告知から実施まで1週間程度だと、「月よりも日が目立てばよい」という感じになります。

そして年よりも月日、月よりも日を目立たせるほど、文字組みの横幅もどんどん短くなるのですが、セール系のチラシはそもそも情報量が多いので、こういうコンパクトで、メリハリの利いた文字組みが好まれる傾向にあります。

逆に、落ち着いた紙面の文化系でこういう文字組みにすると、かなり異物感が生じるので、そういう効果を狙っているなら別ですが、予め留意しておいた方がいいでしょうね。

「今度の土日は大商談会へ」など、土日を意識させたい販促イベントが世の中には結構あって、そういうときにはこんな感じで曜日に色を付ける場合もあります。

セール系で使われるファントはサンセリフ系が大半ではないでしょうか。とにかく伝わりやすさ優先なので、じっくり見ないとわからない字体や表記は敬遠される傾向にあります。また、情報量が多い紙面に埋没しないよう、ボールド系が使われることが大半でしょうね。

日付デザインの実践例

最後に日付の文字組みをする上で、どんな判断をしていくのか、ダミーの紙面を作ったので、それに従いながら紹介していきます。

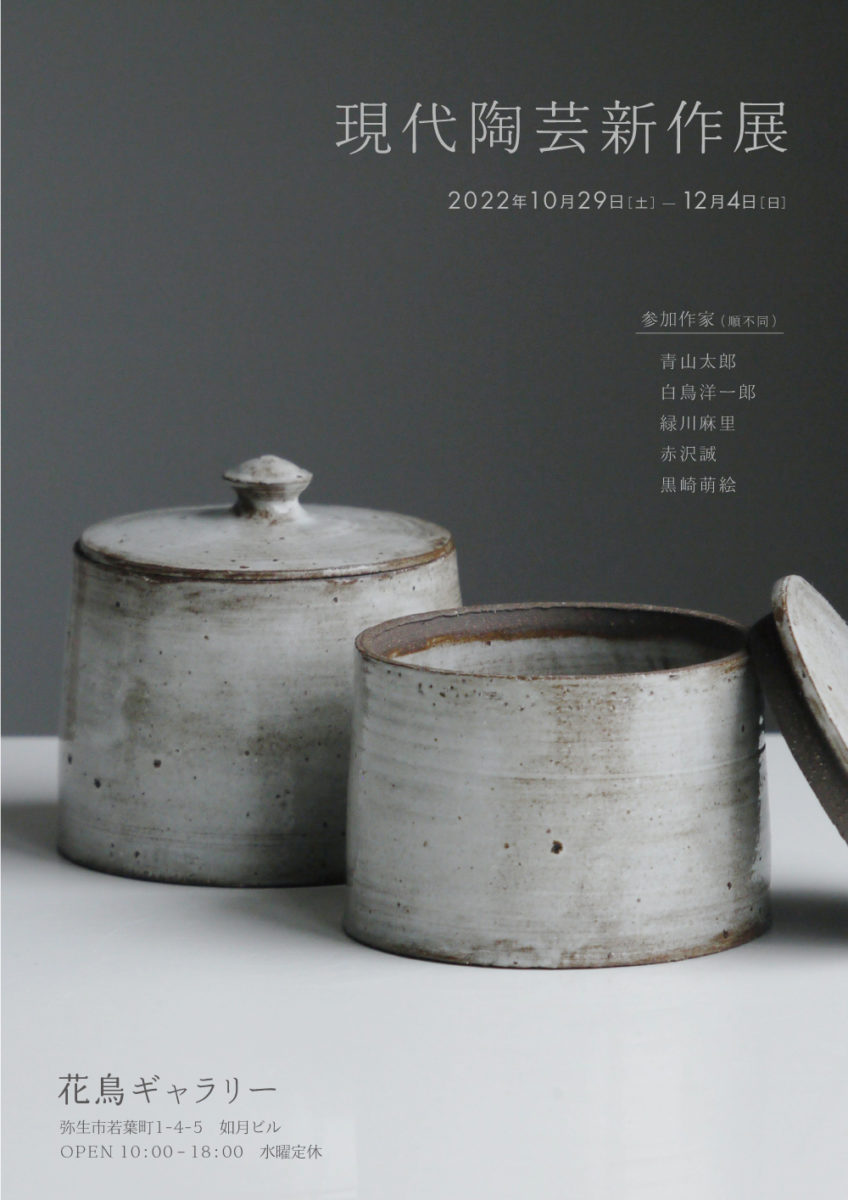

以下は、架空の陶芸展でA4チラシを想定します。名称等、すべてダミーです。写真はフリー素材です。

静謐なイメージを重視した、オーソドックスな方向性の展覧会チラシです。ちなみに、日付の部分はFutura PTと新ゴを使っています。

○○○○年○○月○○日みたいに漢字を使うと、やはり「きっちりとした雰囲気」は出てきますね。こういう落ち着いた紙面には似合うと思います。ベテランの陶芸作家が中心の陶芸展なら、こういうイメージかもしれません。

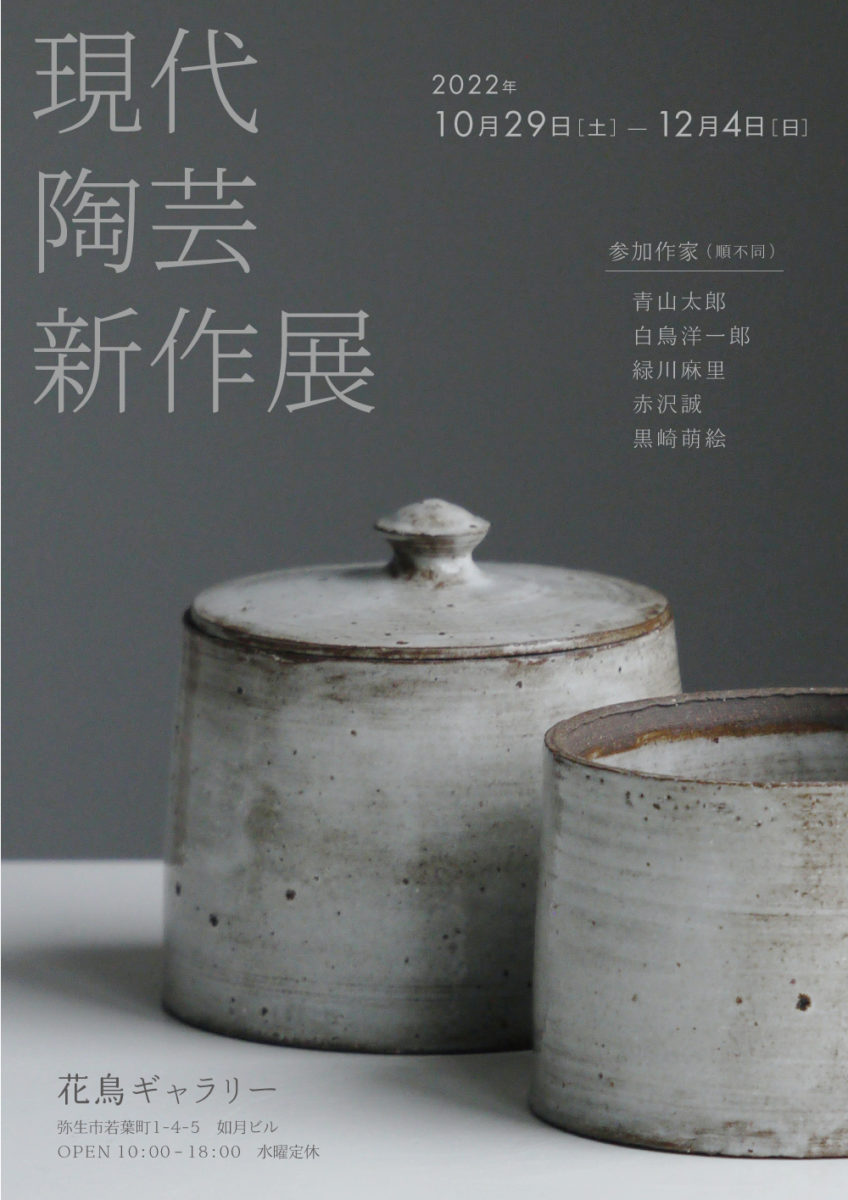

これは紙面全体の打ち出しをもっと強くしたデザイン。タイトルが大きくなって、写真のトリミングも変えて、全体的にダイナミズムが生まれています。

日付の部分は、年を上に積む形にして、全体を少し拡大していますが、うーん、どうですかねえ。このままでも良いと言えば良いのかもしれませんが、紙面全体のダイナミズムとはズレている感じはするんですよね。

ちょっとまどろこしいというか、もう少し数字がスッと目に入ってくる方が紙面のリズムに合うような気がします。そこで日付の文字組みを変えたのが以下です。

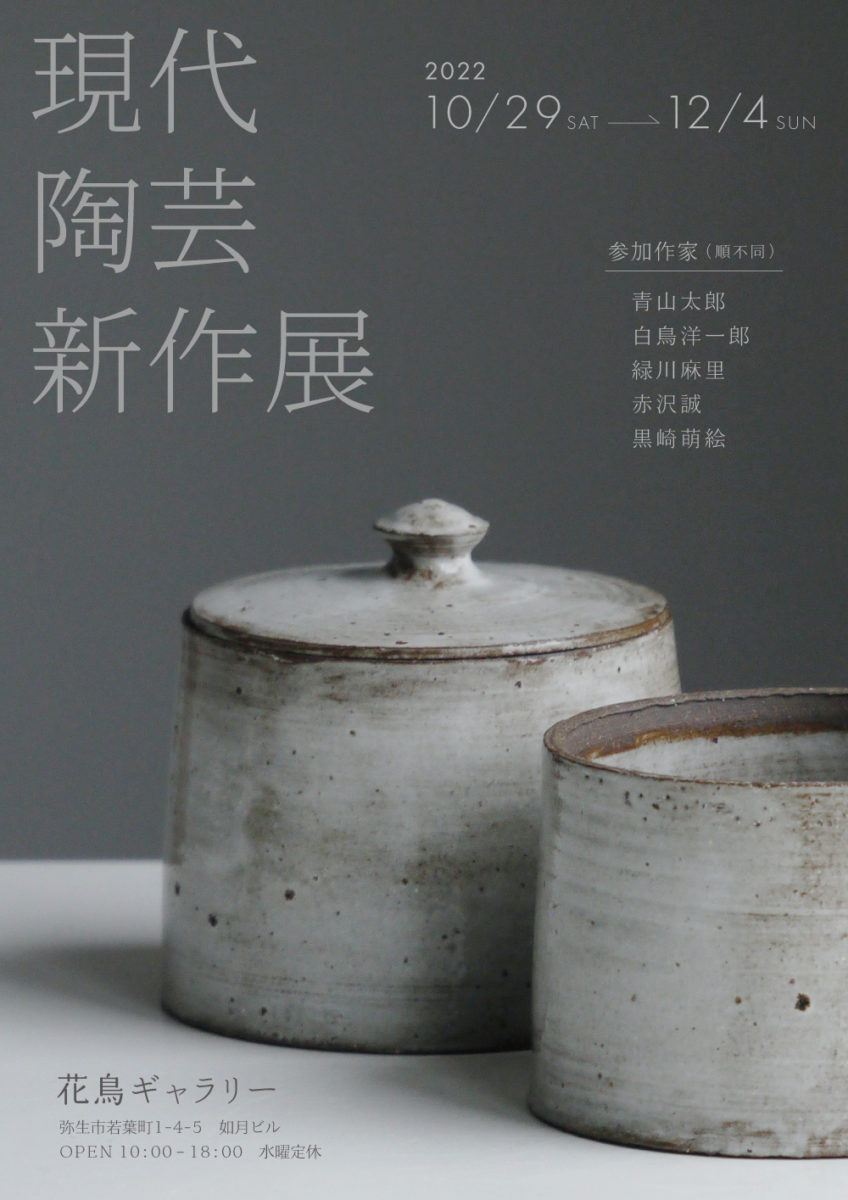

こちらの方が、紙面全体との相性がいいように思いますね。適度な軽快感も出て、全体のテイストに合っている感じ。若手の陶芸作家が中心なら、こちらのデザインの方がふさわしいかもしれません。

また、スラッシュを使うと、ちょっとセールっぽい感じがすると書きましたが、細いウエイトであれば、違和感はないですね。気になるようであれば、スラッシュをピリオドに置き換える手もあるでしょう。

最後に

意外と難しいですよね、日付のデザイン。結構目立つ部分ですし、デザイナーにとっては悩みどころだと思うのですが、ただ、尺度になるようなものを持っていれば、少しは考えやすくなるのではないかと思います。

この記事では〈文化系ーセール系〉という尺度で考察しましたが、これが絶対というわけではないので、自分なりの尺度を見つけてもらえれば幸いです。

最後に、全国の美術展や博物展のチラシが閲覧できるというスマートフォンのアプリをご紹介。

展覧会のチラシって、自分の住んでいる地域以外のものはなかなか目にする機会がないのですが、これは非常に便利ですね。美術ファンにはもちろん、デザイナーにとっても興味深いアプリだと思います。ご参考になれば幸いです。